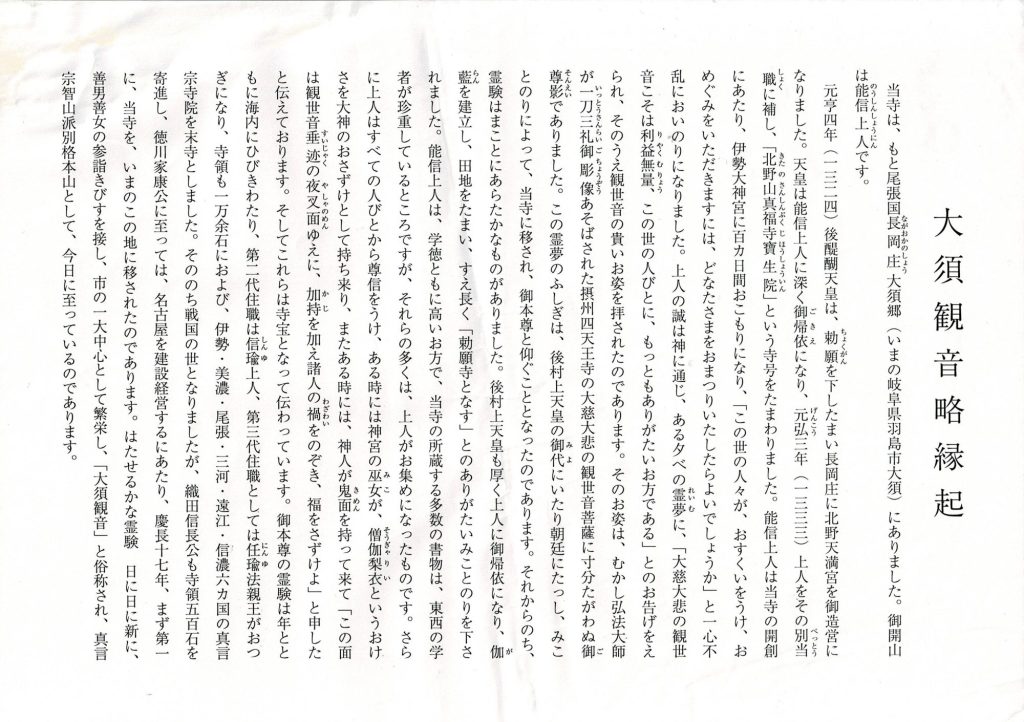

歴史調査:寳生院蔵倭名類聚鈔紙背文書(2025.4.21)

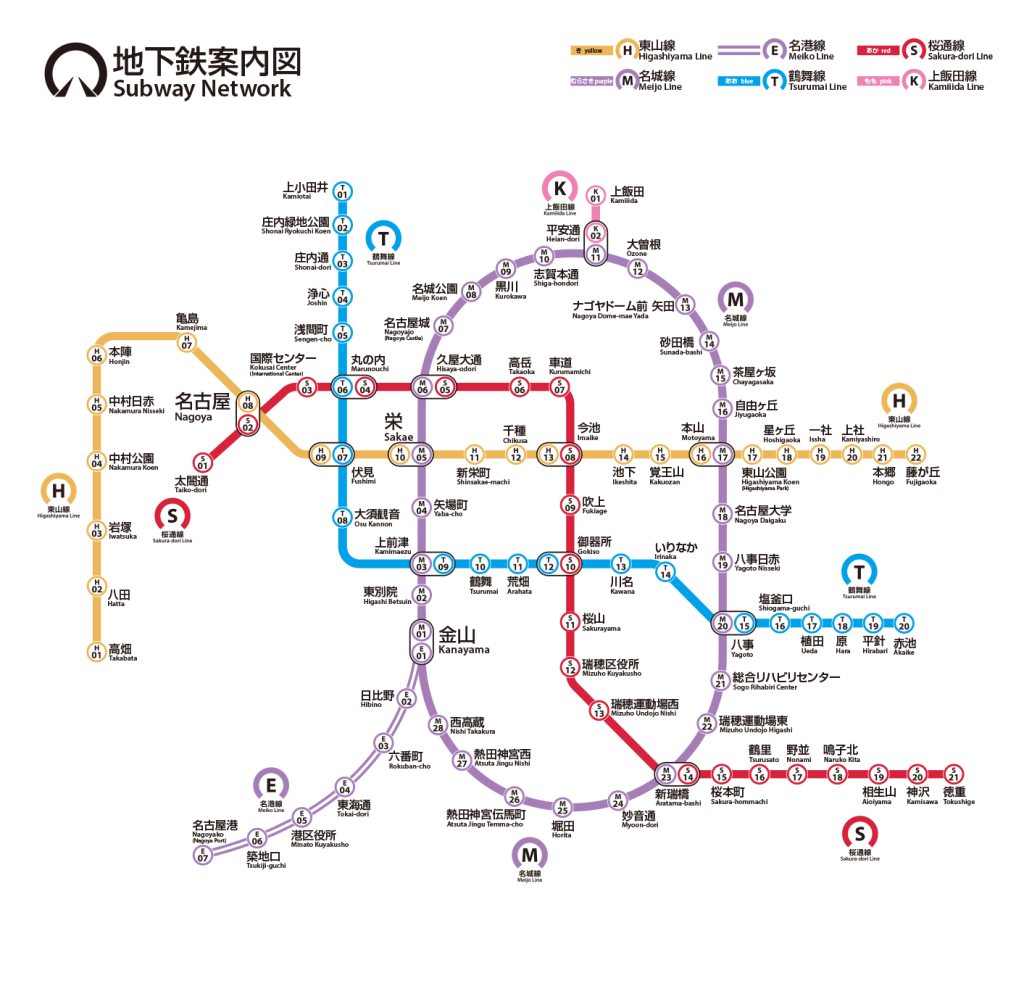

名鉄:岐阜駅~名古屋駅で下車して、地下鉄東山線:名古屋駅~伏見駅で乗換て、地下鉄鶴舞線:伏見駅~大須観音駅 2番出入口から出ました。・・別の路線から赤い名鉄電車が乗り入れ。(午前11時24分)

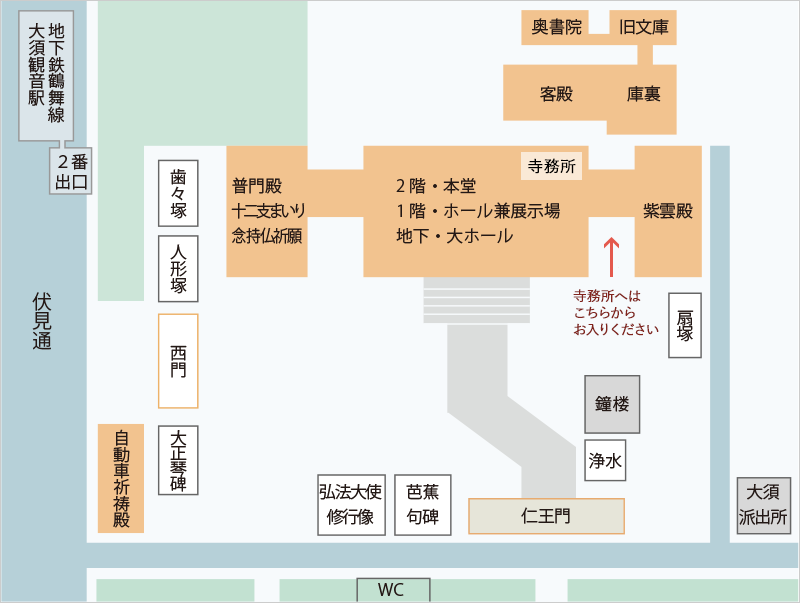

地下鉄鶴舞線:大須観音駅を下車して、数分歩き「大須観音」の北から境内に入りました。・・駅から近いです。(午前11時27分)

「大須観音」の「西門」にも行き、周りを確認しました。(午前11時27分)

北側にはコンビニ:ファミマがあったが、こちらにはセブンが有ります。(午前11時28分)

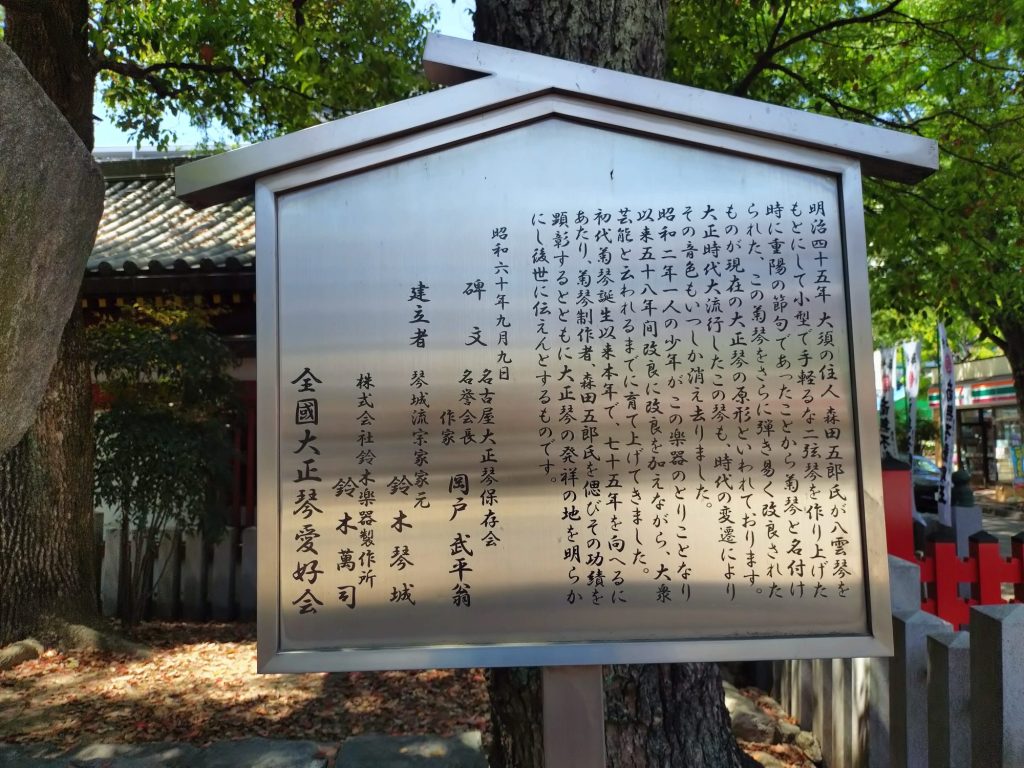

境内を散策していたら、郷土芸能「大正琴発祥之地」の石碑が建てられていました。・・常磐公民館にもクラブが有りました。(午前11時29分)

当初何の像だか分らなかったが、境内図を確認して「弘法大師修行像」だと分かりました。?(午前11時30分)

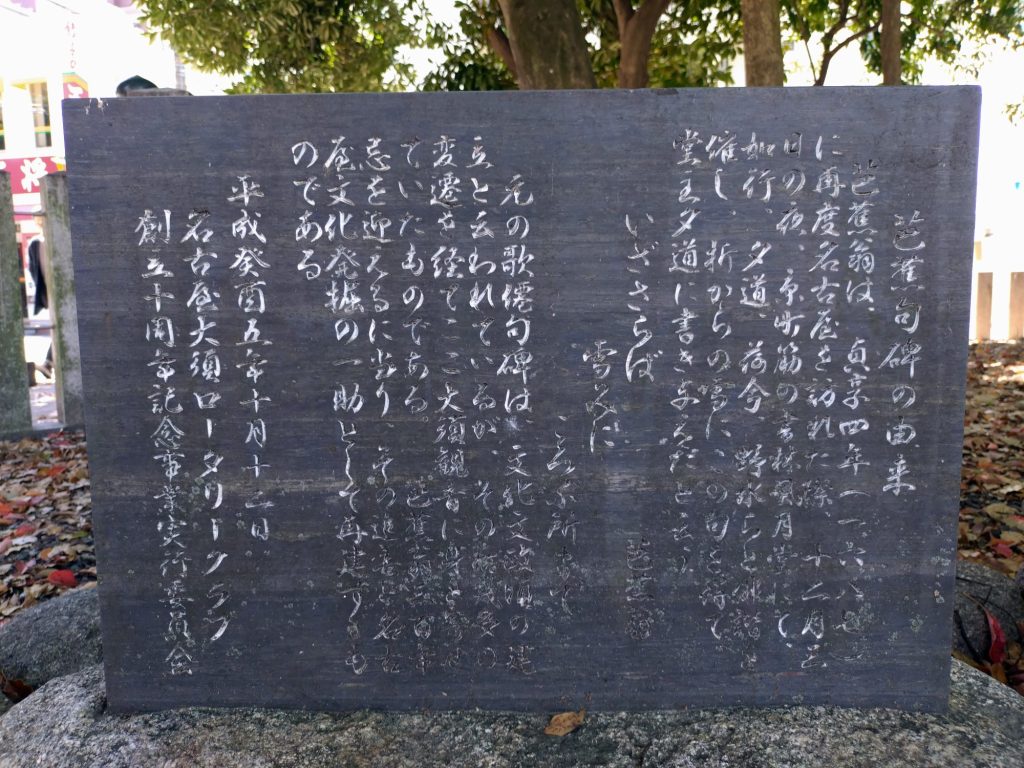

石碑「芭蕉句碑の由来」の文字が薄れて読めないが、「いざさらば雪見にころぶ所まで」の句碑のようです。・・句集『笈(おい)の小文(こぶみ)』所収(午前11時31分)

境内に「信長攻路」との、金属製❓の丸いマークが設置されている。(午前11時31分)

「大須観音」の外観を撮影したが、「本堂」は2階に有ります。・・お参りは後にします。(午前11時31分)

こちらは「大須観音」の「本堂」南にある、「仁王門」です。(午前11時32分)

「仁王門」の東には、「大須仁王門通」アーケード商店街が有ります。(午前11時33分)

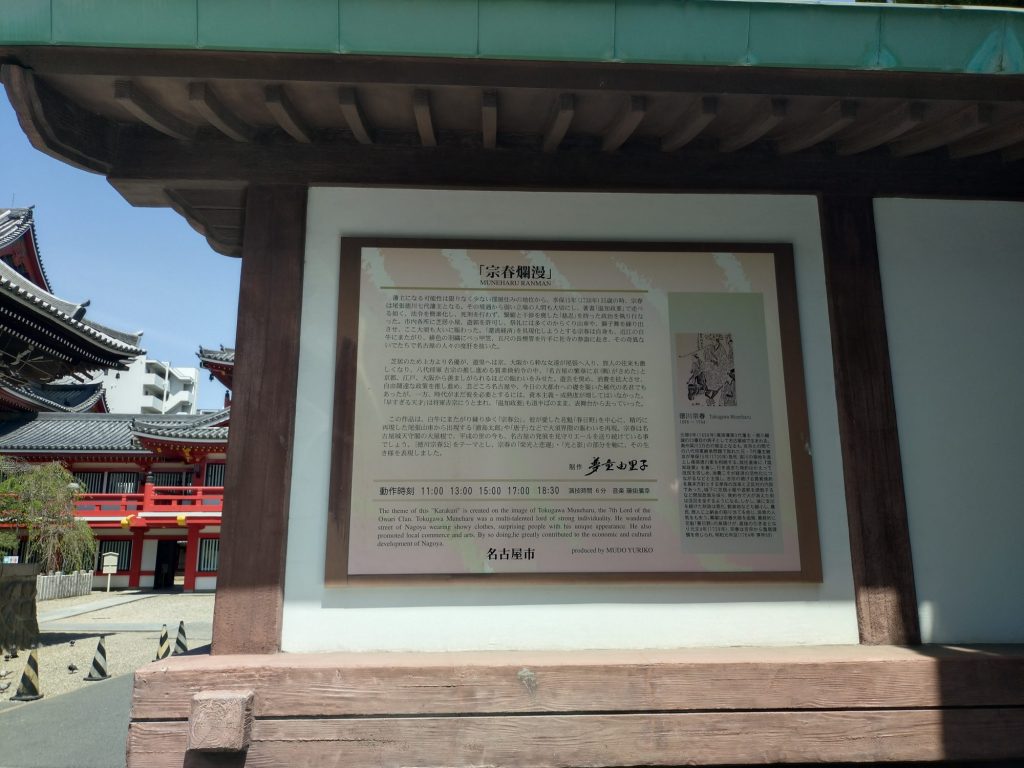

再び境内を散策したら、「宗春爛漫」の案内板が有りました。・・八代将軍:徳川吉宗の政策とは合わず、うとまれていたようです。(午前11時34分)

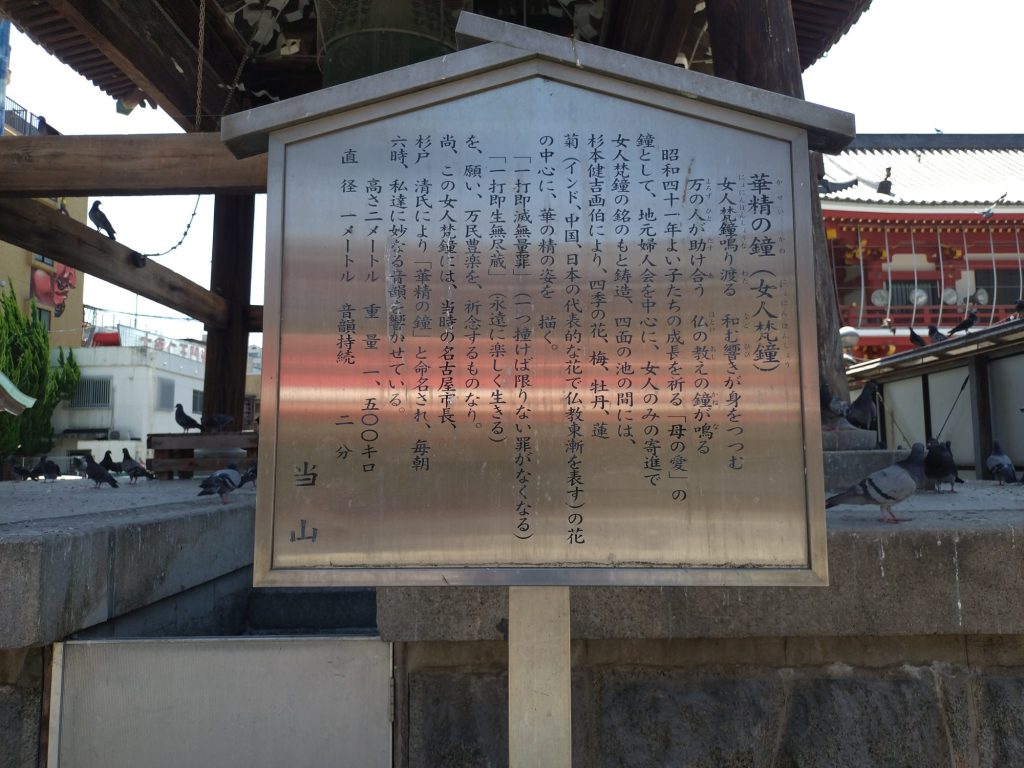

これは「鐘楼」ですが、周りには鳩が一杯で、歩いて近づくたびに多くの鳩が飛び交います。・・何羽いるのか?(午前11時34分)

「手水舎」ですが手が届かない感じで、水が流れていないのかな。❓(午前11時35分)

「本堂」の東には、「大須観音通り」アーケード商店街が有ります。(午前11時38分)

「寳生院蔵倭名類聚鈔紙背文書」を確認するため、「本堂」と「紫雲殿」の間を通り「寺務所」に行きます。(午前11時39分)

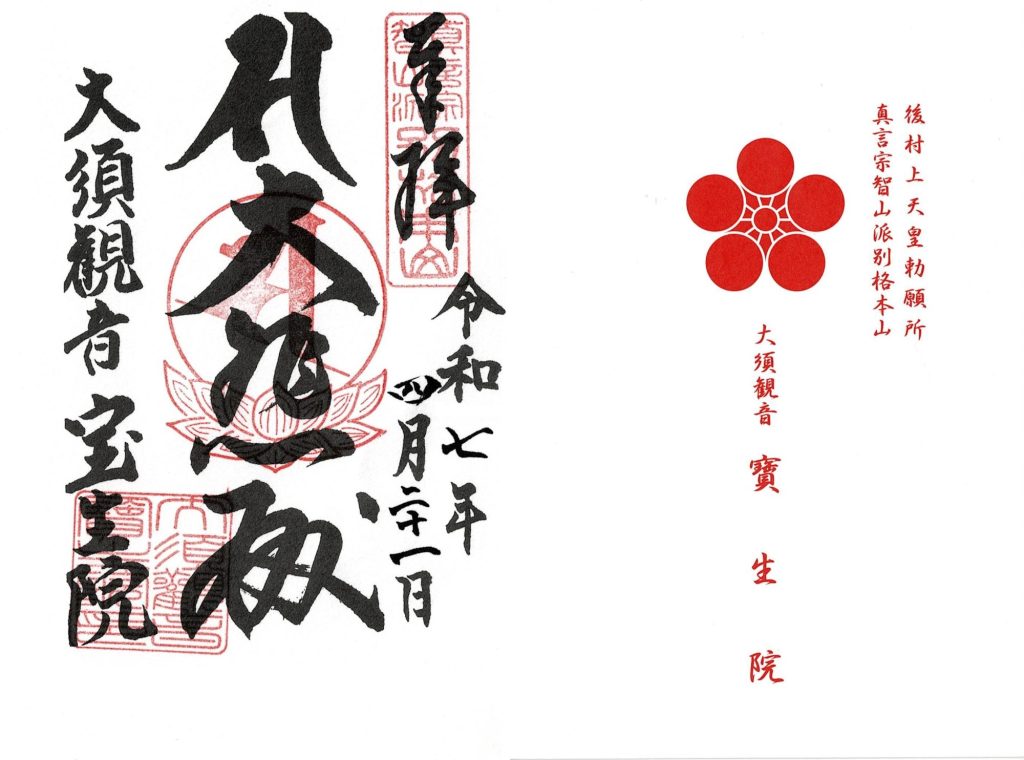

「寺務所」で訪問の趣旨を話したら専門の人が対応をして頂き、「鶴舞図書館」を紹介して貰いました。「御朱印」を購入して、お参りをして帰りました。・・訪問時は休刊日?

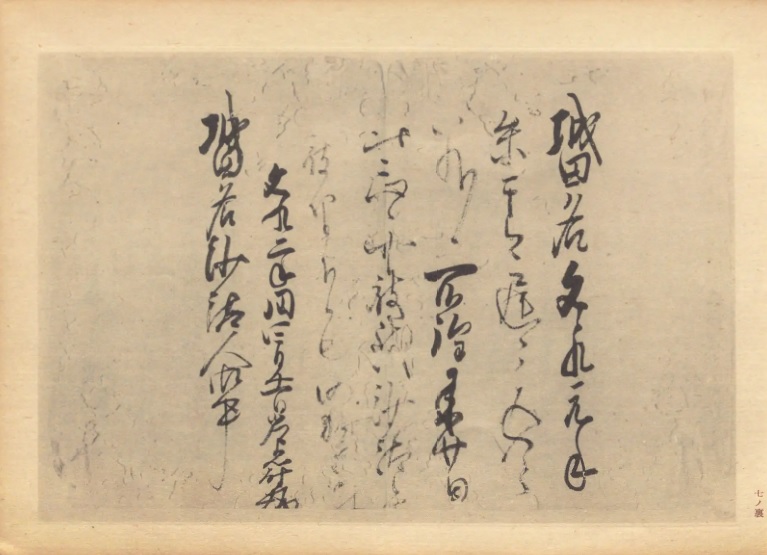

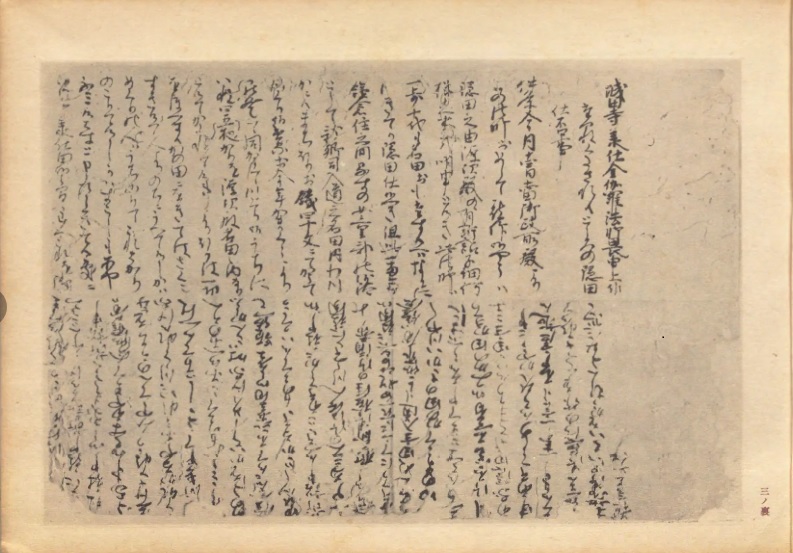

後日「鶴舞図書館」の人に教えて貰い、「国立図書館デジタルコレクション」で公開している資料を見つけました。・・良く読めないが、現代語訳資料は持っています。?